2023年04月20日

滋賀の鉄道史

昨日の朝日新聞の朝刊の23面滋賀版に興味ある記事が載っていました。見出しは「滋賀の鉄道再発見」です。記事の内容については私もこのブログにて同じこと書いた覚えがあります。

次回は5月9日でそのあとは隔週にて掲載されていくようです。早速新聞ストックしました。

次回は5月9日でそのあとは隔週にて掲載されていくようです。早速新聞ストックしました。

2021年02月07日

嘘で固められた地域の歴史(椿井文書)

先日ヤフーニュースを見ていたらオヤッと思えるタイトルがあった。「歴史がうそだった困惑する町」、当然のごとくクリックして開けてみた。ああこれか、椿井文書(つばいもんじょ)で滋賀県湖南市菩提寺のまちづくり協議会のことが紹介されていた。

椿井文書のことは私のブログで過去ふれたことがあります。椿井政隆は京都の木津出身で、江戸中期から後半にかけての人物らしいがヤフーニュースでは国文学者となっている。以前私が調べたのでは興福寺の事務方をやっていたとかありましたが国文学者とは?。この椿井なる人物は京都(今で云うならJR奈良線の沿線の市町村)、滋賀の湖南から湖東、湖北にかけての地域の神社仏閣の文書、古絵図を大量に残しています。江戸後期の今なら文献とも云える資料なのである面貴重な資料であるかも知れません。

所が私も3年程前にこのことを知ったのですが、この椿井文書なるものは偽史であり偽書であるとのことなんです。私も最初はそんな馬鹿なと思っていました。と云うのは私が住んでいる地域にも、この椿井なる男が書いた絵図がお寺に残っており、草津市史の第1巻に絵図とともに紹介されているからです。冒頭に書いた菩提寺には室町時代に描かれた地域のふるさと絵図を、椿井が江戸時代に模写したものが残っていてそれが現在湖南市の指定文化財とされています。菩提寺の地域の方は、我がふるさとと云うことでこの絵図のモニュメントをまちづくりセンターの資料館に展示されているのだそうです。

昨年の3月中公新書から馬部隆弘著「椿井文書 日本最大級の偽文書」と題して本が出版されました。そして上記の菩提寺のことがこの本に紹介されています。要するに古絵図は偽物の歴史だと云うのです。なぜならその証拠がいくつかあるようですが最も分かりやすいのが、制作月日、明応元年4月25日とあります。室町時代の明応元年に書かれた絵図を忠実に模写しましたよ云う事らしいです。ところがこの明応元年4月25日と云う日はないらしいです。なぜなら明応元年は7月19日から始まるんやって。

著者の馬部先生、現在大阪大谷大学の准教授らしいです。昔、向日町の教育委員会におられてたのですが退職されて大学の先生になっておられるんやね。この椿井文書の解明と云うか、15年間かかって膨大な偽史の研究をされているようです。ヤフーニュースに載っていた新書図書館にありましたので、早速借りてきました。

椿井政隆の餌食になつている町は菩提寺だけではありませんよ、県内一円にひろがっています。あなたが住む町の歴史もひよっとしたら怪しいですよ。私の町内もひどい話ですわ、またいつか話しますね。そうそうこの本には菩提寺の他に米原市の筑摩、世継の七夕歴史のことも書いてあるようです。

椿井文書のことは私のブログで過去ふれたことがあります。椿井政隆は京都の木津出身で、江戸中期から後半にかけての人物らしいがヤフーニュースでは国文学者となっている。以前私が調べたのでは興福寺の事務方をやっていたとかありましたが国文学者とは?。この椿井なる人物は京都(今で云うならJR奈良線の沿線の市町村)、滋賀の湖南から湖東、湖北にかけての地域の神社仏閣の文書、古絵図を大量に残しています。江戸後期の今なら文献とも云える資料なのである面貴重な資料であるかも知れません。

所が私も3年程前にこのことを知ったのですが、この椿井文書なるものは偽史であり偽書であるとのことなんです。私も最初はそんな馬鹿なと思っていました。と云うのは私が住んでいる地域にも、この椿井なる男が書いた絵図がお寺に残っており、草津市史の第1巻に絵図とともに紹介されているからです。冒頭に書いた菩提寺には室町時代に描かれた地域のふるさと絵図を、椿井が江戸時代に模写したものが残っていてそれが現在湖南市の指定文化財とされています。菩提寺の地域の方は、我がふるさとと云うことでこの絵図のモニュメントをまちづくりセンターの資料館に展示されているのだそうです。

昨年の3月中公新書から馬部隆弘著「椿井文書 日本最大級の偽文書」と題して本が出版されました。そして上記の菩提寺のことがこの本に紹介されています。要するに古絵図は偽物の歴史だと云うのです。なぜならその証拠がいくつかあるようですが最も分かりやすいのが、制作月日、明応元年4月25日とあります。室町時代の明応元年に書かれた絵図を忠実に模写しましたよ云う事らしいです。ところがこの明応元年4月25日と云う日はないらしいです。なぜなら明応元年は7月19日から始まるんやって。

著者の馬部先生、現在大阪大谷大学の准教授らしいです。昔、向日町の教育委員会におられてたのですが退職されて大学の先生になっておられるんやね。この椿井文書の解明と云うか、15年間かかって膨大な偽史の研究をされているようです。ヤフーニュースに載っていた新書図書館にありましたので、早速借りてきました。

椿井政隆の餌食になつている町は菩提寺だけではありませんよ、県内一円にひろがっています。あなたが住む町の歴史もひよっとしたら怪しいですよ。私の町内もひどい話ですわ、またいつか話しますね。そうそうこの本には菩提寺の他に米原市の筑摩、世継の七夕歴史のことも書いてあるようです。

2020年11月05日

旧長浜駅

先日彦根の親戚に用事があり済ましたあと長浜まで足を延ばした。目的は3度目となる旧長浜駅をもう一度見たかったから。長浜は祖父母ゆかりの地で、私にとっては自分のルーツ探しの街なんです。祖父母と我が家は別居だったもので、祖母の事は全く知らないし祖父は一、二度幼少の時に出会った位でこちらもよく知らない。だけどなぜか長浜の地に行くと祖父母に出会えるような気がするものだから不思議ではある。

館内に入にパネルには太湖汽船の文字が目に付く。

慶雲館横に建っていた「旧長浜港跡」の石碑

昔、故郷の近くの湖岸に崩れかかった石積みと、丸太の杭が数本湖面から突き出ていた。そこは神輿の御旅所だったが太湖汽船の船着き場と呼ばれていた。湖南の方にすむようになってから、何十年ぶりにこの太湖汽船の言葉を聞くようになった。太湖汽船のことは気にはなっていたが、今のようにインターネットなんてない時だったから知るすべもなくそのままになっていた。パソコンが家庭にも入るようになってきて、そのままになっていた太湖汽船の事を図書館で調べると同時に湖上交通の事が気になりだした。少し分かってくると琵琶湖の歴史に興味がわく様になった。

はり丸のハンドルやて、はり丸って知ってはりますか。はり丸は漢字やったと思うんやけど。那覇の覇にリは璃と違ったかなぁ~。

はり丸は琵琶湖汽船の船籍で、琵琶湖汽船の先代が太湖汽船やけど、長浜鉄道記念館のパネルで紹介されてる太湖汽船とは別会社。

高校生の時は江若鉄道に乗って大津まで通学していた。中学生の時、親父が江若の終点の浜大津駅は国鉄のもんやから駅長さんは国鉄の人やと云っていた。江若の終点は元は三井寺下駅が終点やとも云っていた。中学生の頃はそんなことどうでも良いことだし、調べるすべもなかったのでそのままになっていた。あれから数十年経ってあるきっかけで、江若鉄道の本社があったところは草津にある芦浦観音寺のお屋敷であったと知った。そういえば浜大津駅と違って、機関区に停留線、ガソリンの給油線もあって広い敷地やったなぁ。

昭和43年代前半の大津駅の様子知ってはりますか。滋賀県も県外出身者が増えてきてこう云った昔話が通用しなくなった。

若い時滋賀の田舎っぺに住んでいてもしょうがないし、東京か大阪へと考えたのだけど東京は敷居が高いので大阪にした。何か月ぶりかに滋賀に帰ってきて大津駅に降りた。高校生の時は県庁の所在地駅やのに、淋しいなとかしょぼいな~とか思わんかった。大阪から帰ってきて大津駅に降りたらなんもないがな。覚えているのはどさん子ラーメンがあって隣はマンモスのパチンコ屋やった。競輪かボートの開催日だったのか、白、赤の京阪の無料バスが止まっていて、おばちゃんが予想紙抱えておったわ。とりあえず腹がへったので飯でもと思ったが食堂すらなかったがなぁ~。ただ一軒まんぷく食堂と云うのがあって親子丼を食った。

なんでんなに淋しいのか、知るすべもないし聞いたところで何の得にもならないのでそのままになっていた。ブログを始めた頃近江の歴史に少し興味を持つようになって、いつしか自然に大津の町の事を知るようになった。大津の町の変遷聞いてそう云う事だったのか?。

大津には大津百町と云って多くの町名があったらしい。大工町、船頭町、堅田町、御蔵町、、、、、古絵図見ると浜大津付近から同心円に広がっている。

明治の長浜駅と今は無い浜大津駅知れば知るほど面白い。

琵琶湖の事書けばきりがないないのでやめとくが、今回の長浜鉄道記念館でもポスターを見たが「湖辺の祈りと暮らし」が日本遺産のテーマだとか。

2020年10月08日

ぼちぼちです

退院して一か月。何もかもぼちぼちやっています。

先週はひさしぶりに栗東の歴史博物館で開催中の企画展に行ってきました。

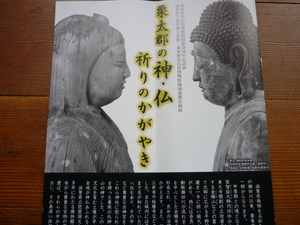

県立琵琶湖博物館と栗東歴史民俗博物館との共催による「栗太郡の神・仏祈りのかがやき」が開催中です。両館に預託されている仏像、神像、書画が凡そ40点ほど展示されていて国指定の重要文化財が10点を初めにそのほとんどが、県指定、市指定の文化財です。

写真の右上が草津観音寺が琵琶湖博物館に預託されている重文の阿弥陀如来像で、右下が同じく観音寺所蔵の重文地蔵菩薩立像です。何年か前にどこであったかのかも忘れてしまいましたが、初代の大津歴博の館長だった木村先生の講座があって、東京で近江の仏像展が開催されて大勢の入館者で賑わっていて講義を受け持ったのですが皆さん熱心に聴いてくださいましたとの話しがありました。

滋賀県に住んでいると気がつかないのですが、滋賀には多くの仏像が残されていて関東の方からみると羨望のまなざしとのことでした。

今回のこの栗東博物館の企画展がこれだけの展示物があって無料なんです。確かに関東の方から見たらうらやましい限りだろうな。

会期は11月15日迄ですが行かれるなら、展示室の前の栗東辻で制作された梵鐘横に展示されている木造十一面観音立像をお見逃しなく。この観音さんは近江八幡円満寺所蔵なのですが、井上靖「星と祭」にて紹介されている観音さんなんだそうです。

小学生の時国語の本に「しろばんば」の一部載っていて、若いころすっかり井上ファンになり星と祭も読んだのですが詳細は忘れてしまいました。星と祭の事はこのブログで何度も書いたなぁ~。このブログもなんか昔懐かしい思い出になってきました。

先週はひさしぶりに栗東の歴史博物館で開催中の企画展に行ってきました。

県立琵琶湖博物館と栗東歴史民俗博物館との共催による「栗太郡の神・仏祈りのかがやき」が開催中です。両館に預託されている仏像、神像、書画が凡そ40点ほど展示されていて国指定の重要文化財が10点を初めにそのほとんどが、県指定、市指定の文化財です。

写真の右上が草津観音寺が琵琶湖博物館に預託されている重文の阿弥陀如来像で、右下が同じく観音寺所蔵の重文地蔵菩薩立像です。何年か前にどこであったかのかも忘れてしまいましたが、初代の大津歴博の館長だった木村先生の講座があって、東京で近江の仏像展が開催されて大勢の入館者で賑わっていて講義を受け持ったのですが皆さん熱心に聴いてくださいましたとの話しがありました。

滋賀県に住んでいると気がつかないのですが、滋賀には多くの仏像が残されていて関東の方からみると羨望のまなざしとのことでした。

今回のこの栗東博物館の企画展がこれだけの展示物があって無料なんです。確かに関東の方から見たらうらやましい限りだろうな。

会期は11月15日迄ですが行かれるなら、展示室の前の栗東辻で制作された梵鐘横に展示されている木造十一面観音立像をお見逃しなく。この観音さんは近江八幡円満寺所蔵なのですが、井上靖「星と祭」にて紹介されている観音さんなんだそうです。

小学生の時国語の本に「しろばんば」の一部載っていて、若いころすっかり井上ファンになり星と祭も読んだのですが詳細は忘れてしまいました。星と祭の事はこのブログで何度も書いたなぁ~。このブログもなんか昔懐かしい思い出になってきました。

2020年03月21日

大津百艘船

今、大津歴史博物館で開催中の大津百艘船の企画展に行ってきた。これは豊臣から徳川にかけて大津港に出入りする船仲間の組織、大津百艘船に関する資料1237点が一昨年重要文化財の指定を受けたことにより企画された展覧会である。

滋賀と云えば琵琶湖。

古代から近江の国は琵琶湖の水運に深くかかわってきた。古くは平清盛が日本海の物資を京の都に運送するのに、敦賀~塩津間を掘削して琵琶湖を利用した大運河を計画した史料も残っているらしい。江戸中期に河村瑞賢が西回り航路を立ち上げるまで、敦賀から近江塩津まで陸送し塩津から坂本、大津に舟運でもって運びこまれた事により大津の町は当時では大都会とは言えないにしろ発展していたことは明らかである。

滋賀県文化財保護協会が数年前からバイパス建設に伴い、近江塩津港の遺跡発掘調査を実施された結果、平安時代の近江塩津港の遺構が発見されたとのニュースもあった。琵琶湖の湊(港)についての研究が全く進んでいない中でのこのニュースは、琵琶湖の湊についての本格的な発掘は初めてのことであると、昨年瀬田の文化財保護協会であった塩津遺跡成果展示会で知った。

中世の頃までは塩津~大津に陸揚げされる物資は、どちらかと云えば坂本港に陸揚げされる荷物の方が多かったと聞いたことがある。坂本~志賀越(山中越)~京都、そのため信長はその流動を監視するため光秀に坂本城を築かし、森可成を宇佐城主にしたと聞いたことがある。

展覧会場に入ると140点からなる資料が展示してあった。その殆どが古文書、高札関係なので解説しているとは我が能力では分かりづらかった。秀吉が大津百艘船組織を作ったのだが、その管理を任されたのが草津市にある芦浦観音寺です。芦浦観音寺所蔵の資料も何点か展示されていて、これらは興味湧くところなので注意深く目を通しました。

大津百艘船万留帳と書かれた左に◎があるがこれは重要文化財であるとの印。〇が県指定文化財で△は市町村指定の文化財なんた゜そうです。もう一つ、NO99と書かれた左に篆刻印が押していますが、これは写真撮影可能ですと云うことです。因みに撮影禁止の資料もあってこれには赤でカメラマークに✖がしてありました。画像の資料はよって撮影可能なんだけど、文書は読めないのであえて写さんかった。

芦浦観音寺にはこれまで一般公開で何度か訪れたのだが、本堂の前に納豆蔵と云う土蔵が今も現存しています。この土蔵で江戸初期から納豆作りが行われていたようで、毎年歳暮に納豆を50捉百艘船に送られていたらしい。だけど50捉では少ないと思うのだが、当時では納豆は貴重だったのかも知れない。

明治初期の大津港なんだそうです。絵葉書だそうですが私がこの日一番記憶に残った資料の1枚です。この場所に初代の官営大津驛がありました。明治15年頃には太湖汽船の船着場で、長浜~大津を結ぶ日本初の鉄道連絡船の港でもあります。