2018年01月21日

常盤の湖上交通史

昨日はUDCBKによるセミナーに行ってきました。ところでこのUDCBKって何するところ?。

アーバンデザインセンター、びわこくさつの略なんだそうです。市役所内の組織に草津未来研究所というのがあって、UDCBKは役所外にある産学公民共同の組織?と一応理解しているつもりなのですがイマイチ分かっていません。

今回UDCBKが琵琶湖の湖上交通の歴史と、草津にあった港の話がテーマだと知り参加しました。びわ湖の畔で育った者なので湖上交通とか太湖汽船がと聞くとわくわくしてしまいます。この日あったセミナーの内容は常盤地区の話で、常盤読書会グループ松葉会による志那及び志那中港の話と、草津交流館の学芸員さんの講話そして参加者によるワークショップ3点でした。

いずれの話も穴村のもんや墨灸さんと、太湖汽船の船着き場であった志那中港の話が中心でした。もんやさんの事、そして志那中港については過去にこのブログにも何度か記事ネタにしていたのでよく知っている中味でした。

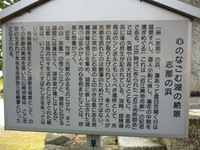

【画像は志那中港にあった太湖汽船の元券売所の建物です。何年か前に現地に赴いて写したもので直近のものではありません。】

カテゴリーの太湖汽船を選択して見ていただくと、今回のテーマの志那中港の過去ブログが出てきますのでそちらを参照してください。

次回は矢橋港の話で矢橋湖帆の会の代表の方が講演していただく予定になっており次回も参加するつもりです。

アーバンデザインセンター、びわこくさつの略なんだそうです。市役所内の組織に草津未来研究所というのがあって、UDCBKは役所外にある産学公民共同の組織?と一応理解しているつもりなのですがイマイチ分かっていません。

今回UDCBKが琵琶湖の湖上交通の歴史と、草津にあった港の話がテーマだと知り参加しました。びわ湖の畔で育った者なので湖上交通とか太湖汽船がと聞くとわくわくしてしまいます。この日あったセミナーの内容は常盤地区の話で、常盤読書会グループ松葉会による志那及び志那中港の話と、草津交流館の学芸員さんの講話そして参加者によるワークショップ3点でした。

いずれの話も穴村のもんや墨灸さんと、太湖汽船の船着き場であった志那中港の話が中心でした。もんやさんの事、そして志那中港については過去にこのブログにも何度か記事ネタにしていたのでよく知っている中味でした。

【画像は志那中港にあった太湖汽船の元券売所の建物です。何年か前に現地に赴いて写したもので直近のものではありません。】

カテゴリーの太湖汽船を選択して見ていただくと、今回のテーマの志那中港の過去ブログが出てきますのでそちらを参照してください。

次回は矢橋港の話で矢橋湖帆の会の代表の方が講演していただく予定になっており次回も参加するつもりです。

2018年01月06日

琵琶湖汽船営業開始130周年

表題の通り琵琶湖汽船が営業130年なんだそうです。明治19年の12月に設立された湖南汽船の設立日が、そのまま琵琶湖汽船の創立日となっています。琵琶湖汽船の前身は太湖汽船でその前身が湖南汽船、湖南汽船の前身が航安組でその前身が(紺屋ヶ関汽船と山田汽船)。なんとまぁ~複雑な事ですそれもそのはず130年の琵琶湖の湖上交通の歴史があるのですからね。詳しくはこちらの琵琶湖汽船のHPを見てください。

子供の頃琵琶湖の畔で育ったもので、近くには太湖汽船の元船着き場の桟橋が石垣が崩れはしていましたがまだ残っていました。近くを通るとだれかれとなく、ここは昔、太湖汽船の大きな船の乗船場やったんやでとよく耳にしたものでした。また親父の口からも度々太湖汽船の話は出てきたのですが、なにぶんまだ幼少だったもので詳しい話の内容は覚えていません。今思うともっとしっかりと聞いておくべきだったと後悔しきりです。それと小学生の頃、浜辺で遊んでいると夕刻の4時半頃に、琵琶湖汽船の玻璃丸が浜大津に帰港するためえい航していました。当時は時計など持たせてもらえなかったので、この玻璃丸が通ると家に帰る時間の到来で、いずれも懐かしい思い出話です。

明治19年の湖南汽船は正しくは湖南汽船会社でまだ(株)はついていません。その前身の紺屋ヶ関汽船と山田汽船は明治の初期に設立された渡し舟屋さんで、まだ会社組織ではなかったみたいです。厳密に云えば琵琶湖汽船創立はここまでさかのぼっても良いのではと思っています。

で、紺屋ヶ関汽船は大津の米問屋の谷口嘉助と云う方が、現在の中央小学校の辺りで関、港を浚渫されました。一方山田汽船は山田の杉江善右衛門と云う大地主さんが山寺川を浚渫して船着き場を開港されました。当初はそれぞれ個人運営の渡し舟屋さんだったのですが、のちに二人が合併して湖南汽船と云う会社をたちあげられました。のちに(株)となって谷口さんが社長で杉江さんが専務となられます。なので琵琶湖汽船の発祥の地と云えば大津の島が関付近と草津の元山田と云うことになると思うのですがね。

もう一つ面白い話は明治、大正期は鉄道運賃が高かったそうで、草津から大津に行くには船賃が安い航路が賑わっていたそうです。そこで当時まだ私鉄であった関西鉄道(今の草津線)が、草津駅~山田港までの線路を計画したそうです。草津~野村町を通って笠縫から山田港です。結局この計画は種々問題があって建設されることはなかったのですが、もし出来ていたら今はどうなっていますかね。山田港驛見たかったですわね。他にも面白い話がありますがそれはまたの機会にということで、お後がよろしいようで。

2015年04月14日

江若鉄道思い出展終わりました

先月から大津市歴博で開催されていた、江若鉄道の思い出展が12日で終わりました。会期中にもう一度行くつもりだったのですが、身体の方が拒否してしまって結局行かずじまいとなってしまいました。歴博の学芸員さんの話によると、この江若展ですがこれで何でも3度目なんだそうです。おそらく今回が最後の江若展となると思いますとのことであったので、後々あの時にもう一度行っとけばとならないと云いのですが。

私も3枚ほど思い出を投稿してきました。掲示してくれたのかわからないのですが、このブログで書いたような事を書いてきました。江若の思い出なら書こうとおもえばいくらでもあるのですが、あまりも多いのもどうかと思って3枚にしました。前回の展示の時に書かれた皆さんの思い出を読ませていただきました。

中でも江若鉄道の元社員さんが書かれていた一編に、膳所から江若鉄道の浜大津までの現在の京阪電車の軌道は、国鉄用地であったと云うのがありました。このブログでも書いたのですが、親父によると江若の浜大津駅長は国鉄職員だと聞いていました。江若は膳所駅から貨物が入ってきていたので、その絡みで駅は国鉄財産だろうとあまり深く考えていませんでした。今回この膳所~浜大津までが国鉄用地だと聞いて少し気になったものですから調べてみると、意外な事を知ることになりました。

鉄道の歴史より古くから近江の国では、琵琶湖を利用した湖上交通が盛んだったようです。その歴史は秀吉の百艘船からすでに始まっているみたいです。考えによってはもっと昔の太古の時代の丸木船から始まっているのかも知れません。江戸末期から明治初期にかけて、湖南汽船と太湖汽船が琵琶湖の北部と南部に分けて営業されました。特に大聖寺藩資本による太湖汽船は塩津、長浜から大津にかけて北陸からの物資を運搬したようです。一方明治から始まった鉄道輸送は大阪~大津間、敦賀~長浜間に滋賀県内ではいち早く開通しました。そして長浜~大津間は航路があったので工事が後回しになったそうです。この長浜~大津間を運航していた太湖汽船は、何でもこれが日本最初の鉄道連絡船となるのだとか。

これでもって一応これで北陸からの海産物、米を京都、大阪まで大量輸送ができるようになったんでしょうね。

ここで知らなかったのですが、この大阪~大津間の大津駅とは江若鉄道浜大津駅があった所がそうなんだとか。そして大阪を出た蒸気機関車は、今の膳所駅があったところにあった馬場駅で一旦停車して、スイッチバックで大津駅まで運行されたそうです。この馬場駅滋賀県内の1号駅で全国でも19番目にできた駅だとか。そして当時はまだ今の大津駅はまだなかったとか。そしてこの連絡船時代より僅か数年後には長浜~馬場駅が完成し、連絡船時代は終焉となるんだそうです。そこでこの大津駅は一応お役御免となり、貨物の取扱だけは残って旅客列車は廃止となります。なので線路は東海道の支線なのですが、旅客扱いもしない駅が大津駅なのはおかしいとかで浜大津駅に改められました。そして県庁の所在地の大津に大津駅が無いのはこれまたおかしいと相成って、馬場駅が大津駅に変わったそうです。その後東海道のルート変更もあって大津駅が膳所駅に、そして今の大津駅が新駅として開業とかで大津をとりまく湖上交通史、鉄道史を調べたら面白いでしょうな。

ところでこの鉄道連絡船の太湖汽船は琵琶湖汽船の前身ではないそうですよ。太湖汽船は2社あったらしいです。

2014年11月08日

太湖汽船と湖南汽船

夏もやがて終わろうとしている頃だっただろうか。普段は滅多に通ることはないのだが、イオンに行くのに山田町を抜けて湖岸道路から行った。途中旧山田港あたりであれっと思って止まり、周りを見渡したら以前と少し感じがちがっていた。

ここは元山田港があった場所で、昭和43年頃までかなり大きな定期船が入港していた場所だと聞いていた。昭和の初めの頃の風景だろうか、草津今昔物語の写真集にも入港中の船が写っている。そして背景には一軒の民家も写っていた。

ブログを始めた頃この山田港を記事にしょうと思いつき、現地に行くと地元の方らしい女性に出会いいろいろと懐かしい話を聞かせていただいた。昭和の20年後半から30年中ごろまでは、浜大津まで運航される定期船内は通学の高校生や通勤客で大層賑やかだったと。それがここは小さな川なのだが、琵琶湖の河口付近で堆積のため船が上まであがってこれなくなり、昭和43年でもって廃港となってしまったような事をこの女性に聞いたことがある。

すこし前置きが長くなったが、その時の風景とこの日の少し違っていたのは、旧港前の今昔物語に写っていると思われる民家がなくなっていた。

ところで山田港近くに杉江善右衛門記念碑が建っている。そしてその敷地内には琵琶湖汽船有志一同の石碑が建てられている。と云うことはこの杉江翁は琵琶湖汽船の先駆者?。

生まれ育った湖岸の近くに幼少の頃、石積みの桟橋と木の丸太の杭が湖上に出ていた。親父がよく太湖汽船の港があって、船着き場であったとよく話をしていた。そしてこの太湖汽船が現在の琵琶湖汽船であるとのことで、もちろん何の疑問もなく数年前まではそう信じていた。湖南の方で生活するようになり、穴村のもんやの寄港地となっていた志那港脇にある、太湖汽船の切符売り場であった持ち主のNさんと知り合いになった。この乗船場の建物は今も現存しているのだが、勿論今は船が寄港するということはない。しかも湖岸道路建設の時に付近はずいぶん違った景色に変わってしまっている。このNさんも太湖汽船を知る一人なのだが、この方も今は琵琶湖汽船だが太湖汽船の時は、、、、と話される。

が、これもブログ始めた頃の話だが、滋賀咲くで琵琶湖汽船の社長ブログを開設されている。そしてそのブログで社長さん曰くには、太湖汽船は弊社の先祖さんではないと書かれている。では琵琶湖汽船の前身はどこなのか、そしてこの杉江翁はどういう人物なのか。またの機会にでも話せたらということで今日はこの辺で。

2013年05月15日

太湖汽船の乗船場

前回からの続きです。

画像の場所は元志那港があった場所です。琵琶湖総合開発が始まったのは昭和47年らしいですが、昭和55年頃はまだこの辺りは入江になっていて内湖が広まっていました。湖岸には柳が植わっていて内湖にはヨシが生えていました。最もびわ湖らしい風景で、好きな場所だったのですが今は湖岸道路が出来て面影はなくなりました。

前回でも書きましたが、歩き仲間の方が昭和の写真集を持ってこられていて、2枚この場所が紹介されています。一枚は昭和の初めの頃で、太湖汽船から乗客が降りたところの写真です。かなり大きな船が写っていて女性は着物姿で子供の姿が写っています。おそらく穴村のもんやさんへ行かれる時の写真でしょうね。

もう一枚は昭和40年初期の頃と説明してあります。

この建物の持ち主さんが隣の畑で仕事をされていて、私たちが歩いて行くのを不思議そうな顔をしてみておられ、近くまで行くと「まあー、吉祥さんやか、また何でこんなとこに」と。赫々然々で歩いているんやと云うと、良い天気やしそれは良いわと。この建物は早くからもう無住なのですが、ここが太湖汽船の志那中港の乗船場だったとこです。

私は建物内部は何度も入っていて知っていたのですが、同行者の方は知らないので開けてもらって中を見せてもらいました。以前弟さんからも聞いたのですが、もう昔のものは何も残っていません。何でも琵琶湖博物館に全て寄付したのだそうです。運賃表なんかもあったらしいのですが。

「ここでこう切符を売っていて、こちらが当時は待合室。ぐるぐる回す電話があって、ここは常盤局の5番」これだけ聞いただけで往時の賑やかなことが浮んできます。

もう何十年も閉めたままなのでもう取り壊さないといけないやろうねとの事でした。詳しくは知らないのですが、太湖汽船の乗船場が現存していてるのは、もしかしたらここだけかも知れませんね。

このあと志那の蓮海寺に向けて歩いたのですが、昔入江になっていたところは綺麗に整備されていて、釣りファンが釣り糸を下げていました。鮒を狙っているのだとか云っておられましたが。

連歌師の山崎宗鑑はここ志那の出身だとか。

ここ蓮海寺には明治期に国宝に指定された地蔵菩薩像が安置されています。山崎宗鑑の句碑を見ていたら、運よくお婆さん二人がお堂から出てこられました。だめもとで一緒にお参りされてもらえないかと訊ねたらいいですよとのこと。

私は以前一度よく似たことで拝観したのですが、同行者は皆始めてみるとのことで喜んでいました。

このあとは重文指定の志那神社と、境内にある藤、鎌倉時代の作という石塔を見学。帰宅予定時間をオーバーしそうな為、三大神社の藤見学は外しました。下笠にある横井金谷翁のお墓を訪ねて総合体育館に無事到着。万歩計では2万5000歩だったらしい。乗船場の地図を載せておきます。