2016年09月25日

誰が何の為に

今日の午前ですが白菜を定植しょうと思い畝を耕していました。掘り出して間もなく土の中から何やら赤いものらしいのがチラッと見えました。えっ今のはなんやろう。この畝は先月までトマトを栽培していたところだったので、一瞬頭をよぎったのは収穫しなかったトマトが落ちて土の中から出てきたのかなぁ~なんて思ったりしました。だけどトマトが腐らずにある筈はありません。

おそるおそるもう一度スコップで土をひっくり返すと、エッまた出た~。??????????

2年前にもこんなことがありました。

しかしどう見ても鶏卵としか思えません。いつ何処の誰が悪戯を思うのですが、菜園は家の敷地内にあって他人さんが勝手に入ってくるところではありません。前回の時は野鳥か何かと思いましたが、最近はキジは見ないしワニにウミガメも見たことありません。ただ今夏畑の隅で一度大きな青大将をみましたが、蛇の卵は丸いとか聞いたのですが。それと今回のは白玉じゃなくて赤玉なんです。

どう見ても赤玉の鶏卵にしかみえないんだけどなぁ~。

何か気味が悪い話ですわ。

おそるおそるもう一度スコップで土をひっくり返すと、エッまた出た~。??????????

2年前にもこんなことがありました。

しかしどう見ても鶏卵としか思えません。いつ何処の誰が悪戯を思うのですが、菜園は家の敷地内にあって他人さんが勝手に入ってくるところではありません。前回の時は野鳥か何かと思いましたが、最近はキジは見ないしワニにウミガメも見たことありません。ただ今夏畑の隅で一度大きな青大将をみましたが、蛇の卵は丸いとか聞いたのですが。それと今回のは白玉じゃなくて赤玉なんです。

どう見ても赤玉の鶏卵にしかみえないんだけどなぁ~。

何か気味が悪い話ですわ。

2013年10月08日

北国海道を堅田まで歩く

前回は唐崎神社で終わった北国海道歩きの続きを歩いてきた。今回はJR唐崎駅から堅田駅までを予定した。この間の北国海道は部分的だが何度か歩いているし、その度にブログの方も更新してきたので道に迷うことはなかった。

毎年8月に戸津説法が行われる東南寺。この戸津説法を終えた僧侶の中から、天台座主が選ばれるようになっているらしい。以前のブログから。

東南寺前の街道をそのまま北に進むと、幸神神社に到る。ここには木内石亭翁が寄進した灯篭が残っている。木内石亭は草津の北山田の方で、国内の石の研究者の先駆者なんだそうだ。過去の記事から。

旧比叡辻からカネカの工場前に出て、国道161号線を横切って北国街道は進みます。折角きたのだからと聖衆来迎寺に寄ることにした。ここには信長の家臣であった森可成のお墓があり、そのためここだけには信長は火をつけなかったと伝承されている。坂本城の城門を移設したといわれる表門が残っているのだが、以前にくらべ見違えるように修復されていた。

法難をのがれた寺宝が数多く残されていて、中でも六道絵は国宝に指定されている。毎年お盆のときに虫干しが行われていて、その時に寺宝が展示されていて拝観することができる。一度この展示を見学したことがある。

木の岡を通りすぎて国道を横切ると常夜灯が見える。国道のすぐそばなので車で国道を走っていても気がつくのだが、この常夜灯を近くで見るのは初めてであった。常夜灯には寄進された方の名前が刻んであり、堅田、和邇、迎木、、等の名前が確認できた。我が郷の名もあったが、寄進者名は何とか右衛門とか屋号で表示されているので何処の家か不明である。

温泉街を通り抜けると、重要文化財阿弥陀如来と書かれた福領寺前に来た。この福領寺奥には雄琴神社が鎮座する。雄琴神社は今雄宿禰を祀っている。今雄宿禰の草津、栗東にある小槻大社、神社の祭神の小槻の君を祖とするらしい。草津にもゆかりがあるという事でここも寄ってみた。以前おやじのたまり場でも来ました。

雄琴から堅田の中ほどにあるのが衣川。ここはかつて宿場町があったところ云うが、国道に付け替えられていて往時を偲ぶものがなく、そのうえ大型店舗が臨在していて車の往来が多いので不本意だが少し山側の道を歩くことにした。

JR湖西線と国道161号線に挟まれたこの道は、かつて江若鉄道の軌道であったところで風景は様変わりしているとは言え懐かしく感じた。

やがて東紡の研究所前まで来たのだが、時計を見ると14時半を少し回ったところだった。このまま堅田で打ち切るのか、それとももう一駅北側の小野駅まで行くのか、折角堅田まで来たのだから堅田の町を散策するのか3者択一を問うと堅田の町散策に決定した。次回のこともあるので、白髭大明神と彫られた道標と榎の木が残る一里塚を見て浮御堂へと向かった。

この一里塚は早くから知っていたのだが、この道を北にとってJR堅田駅前のロータリーの道が北国海道とは知らなかった。

堅田の街歩きは今年の5月、草津玉川公民館の自主サークル「歴史ウオーキング」の皆さんを案内さしてもらった。時間的にその時よりは短い距離だったが、浮御堂界隈と商店街を案内さしてもらった。5月のときの記事です。

商店街は寂れてしまって昔の賑わいが嘘のようです。S40年前半の頃の堅田の町を知っているものにとって、信じられない光景となってしまいました。堅田の町は北国海道とは少し離れています。次回は堅田から木戸までの目標です。

2013年09月26日

北国海道を唐崎神社まで歩く

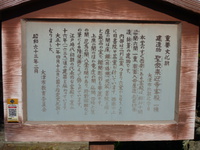

先週の土曜日ですが、北国海道を唐崎神社まで歩いてきました。北国海道は大津の札の辻を基点に、敦賀まで通ずる古道で、平安時代には穴多(穴太)、和邇、三尾(高島)、鞆結(マキノ)に駅家が設置されていたことが文献で見ることができるそうだ。

大津日赤と菱屋町商店街の間の道を西へ向かって歩いていくと、長等の手前で叶匠寿庵の暖簾が下がった民家風の店舗が見えてくる。ここが叶匠寿庵の発祥の地だと聞いたことがある。そこから10mほど先に花登筐の誕生地があるのだが、再開発事業で記念碑が移動されていた。自分にとっては何と言っても「番頭はんと丁稚どん」が懐かしい。家庭にテレビが普及した頃の劇で、道修町の「七ふく製薬」が提供していました。

長等から北国町を琵琶湖側に歩いて行くと、やがて北国橋にたどり着きました。疎水のトンネルの入口に面白いもんがあるよと言うと、行こうやと云うことになった。

疎水の川底見て、おもわずみんなが口にした言葉。えらい水すくないなぁー。すぐに分かった。台風の影響で鴨川及び宇治川が満水で、疎水の出水口の扉が閉鎖されているんやわ。

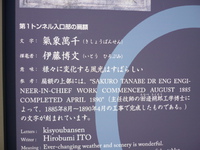

トンネル入口の頭上には扁額が彫られていて、これは板垣退助の揮毫によるもんらしいよ。3箇所のトンネルの入口と出口に扁額は掛かっているんやけど、面白いことに入口は陰刻(凹)で凹んでいて、出口側は陽刻(凸)で凸ているそうよ。

それとその上になんやら英語が書いているのみえへんか。DR ENGはわかるんやけど、柵乗り越えて近づかんとちよっとわからんわ。けど柵乗り越えたら不法侵入で捕まるで。サムネイル版を大きくして見てね→

今回の北国海道歩きは唐崎神社までで、ここから大津駅まで引き返すことにした。皇子山にある弘文天皇稜と新羅善神堂、それと法明院は知らないというのでそちらを案内することにしました。唐崎神社の隣にある公園で弁当を広げたのですが、そこでこう切り出しました。北国海道は敦賀まで続いているのやけど、どうやろう今津まで歩かへんかとおそるおそる提案。すると行こう行こと!!。そのうえ敦賀まで行こうやと云う人も。

ところで唐崎神社の例の松の支柱が台風で折れていました。しかし名木の枝は折れなかったようでよかったですね。

国宝新羅善神堂

三井寺を創設した智証大師円珍が唐から帰国するとき、暴風雨にさらされて仏に祈ると老翁が現れて新羅明神と名乗りました。そして自分を祀るならば円珍にために仏法を守護しょうと約束したといいます。

その後円珍は三井寺を再興したときに、境内にこの新羅善神堂を建立されたなんだそうです。三井寺の諸堂の中でも最も古くて国宝に指定されていて、中には非公開の秘宝の国宝新羅明神像が安置されているそうだ。

管理されているのはどうやら三井寺らしくて、お堂と言うのだからお寺なんでしょうね。でも建物はどうみてもお宮さんとしか思えない。それと何処の神社に行ってもある、二礼、ニ拍手、一礼の額が掛かっていないし、ガランガランが無いのが不思議。拍手を打つのか、それとも合掌なのか迷ったが、私は合掌でお参りしたがこれでよかったのか甚だ疑問である。

このあと法明院に寄りました。御陵と新羅善神堂は何度か来ているのですが、法明院は初めてなんです。

中学生のとき社会科の授業で習いました。岡倉天心とフェノロサの事を。フェノロサは明治に入って西洋の文明文化を取り入れようし、ややもすると日本の文化を否定するような動きがあったのですが、素晴らしい日本の文化を海外に紹介した恩人だと聞いておった。

ところがどうなんですかね。一部では否定的な意見があるようなんですが。

最後まで読んでくださって有難うございました。

謎の英文はこちらで→

2013年09月22日

琵琶湖は海

今年の春から、近くに住む同年齢の濡れ落ち葉仲間と街道歩きをやっています。会の名称もありませんし、会則も会費も何もかもありません。行き当たりばったりの街道歩きです。わざわざ遠くまで出かけて街道歩きをやらなくて、近くの公園でも歩いていればよいのですが、それでは余りにも色気がないと言うことで近場の歩きを楽しんでいます。

今年の6月頃だったと思いますが、一度比叡山に歩いてのぼりたいがどうやろうかと言う意見がでました。みんな若くないので登るんやったら、もう今しかないでと付け加えておきました。私はここ7年の間に3回歩いたというと、俄然みなさん歩き満々です。しかし6月は梅雨だし、夏は暑くて無理ということになり据え置きになっていました。先週仲間の一人がぼちぼちどうやろうかと。覚えていてたんですね。

自分も特攻基地の現場をもう一度確認したかったし、秋にでもなれば切り出そうかなあと考えていた所でした。が、まだ暑いのと違うかと言うのが自分の意見。早くても登るのは10月になってからとしました。しかしそれより最近歩いていないので、一回歩こうかと。

とまぁーそのような事で昨日、比叡山が見えるウォークという自分の提案で北国海道を歩いてきました。実は以前から北国海道を、今津あたりまで歩けないものかとひそかに考えていました。中山道に東海道を歩いている人は結構いるでしょうが、北国海道歩きとなると少ないのではと。

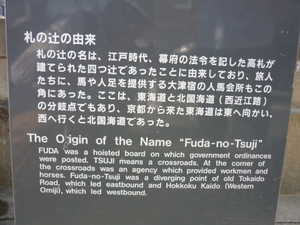

ところでその北国海道は大津の札の辻が敦賀までの道を言うのですが、その名前の由来についてこんな事を聞いていました。以前近江歴史回廊大學で、先生の名前を忘れてしまったのですが、きたぐにの海産物を京の都に運ぶために利用された道だから北国海道となったと聞きました。専門の先生が言うのだから、何の疑いもなくこの説を信じていました。

が、一昨年だったか、大津のおやじのたまり場で大津歴史博物館の館長さんの講座でこんな事を聞きました。

館長さんの名前はなんでしたけ?。桶爪さんでしたか。

その館長さん曰くには、大津の湖岸近くに住む年配の方は草津、守山方面のことを向かい江州といわはります。そして琵琶湖のことをウミだと。私は(館長さんのこと)北国海道の海(ウミ)は琵琶湖のことを指していて、琵琶湖の西岸を隣接して北陸と結ぶ道だということで北国海道となったと考えておりますと話された。

私ははっとして、そうか海産物でなくて琵琶湖の海ねと思いました。自分は湖西の琵琶湖岸で生まれて育ちました。琵琶湖は目の前で、夏にもなると連日ウミで泳いでハマで遊んで、真っ黒に日焼けしていました。集落の子供もみんなウミ、ウミと言っていました。この某村には山里もあって我々がウミと言うと、淡水湖やのに何でウミやなんねと云われたことがあります。

おそらく私はこうだと考えています。ミズウミのミズを省略してウミになって、ハマはスナハマのスナが省略されてハマとなったのでは思っています。ですから本来は北国湖道と書いて、ホッコクカイドウと呼ぶのではないかと。

結局こんなつまらないことを考えつつ歩いていたら、唐崎神社まで来てしまっていました。当初は大津駅から、競輪場あたりまで歩いてそこから山手に上がって、法名院と新羅善神堂と弘文天皇稜と回って帰ろうと思っていたのですが、チョイ歩きではなくて本格的な歩きとなってしまいました。