2013年10月08日

北国海道を堅田まで歩く

前回は唐崎神社で終わった北国海道歩きの続きを歩いてきた。今回はJR唐崎駅から堅田駅までを予定した。この間の北国海道は部分的だが何度か歩いているし、その度にブログの方も更新してきたので道に迷うことはなかった。

毎年8月に戸津説法が行われる東南寺。この戸津説法を終えた僧侶の中から、天台座主が選ばれるようになっているらしい。以前のブログから。

東南寺前の街道をそのまま北に進むと、幸神神社に到る。ここには木内石亭翁が寄進した灯篭が残っている。木内石亭は草津の北山田の方で、国内の石の研究者の先駆者なんだそうだ。過去の記事から。

旧比叡辻からカネカの工場前に出て、国道161号線を横切って北国街道は進みます。折角きたのだからと聖衆来迎寺に寄ることにした。ここには信長の家臣であった森可成のお墓があり、そのためここだけには信長は火をつけなかったと伝承されている。坂本城の城門を移設したといわれる表門が残っているのだが、以前にくらべ見違えるように修復されていた。

法難をのがれた寺宝が数多く残されていて、中でも六道絵は国宝に指定されている。毎年お盆のときに虫干しが行われていて、その時に寺宝が展示されていて拝観することができる。一度この展示を見学したことがある。

木の岡を通りすぎて国道を横切ると常夜灯が見える。国道のすぐそばなので車で国道を走っていても気がつくのだが、この常夜灯を近くで見るのは初めてであった。常夜灯には寄進された方の名前が刻んであり、堅田、和邇、迎木、、等の名前が確認できた。我が郷の名もあったが、寄進者名は何とか右衛門とか屋号で表示されているので何処の家か不明である。

温泉街を通り抜けると、重要文化財阿弥陀如来と書かれた福領寺前に来た。この福領寺奥には雄琴神社が鎮座する。雄琴神社は今雄宿禰を祀っている。今雄宿禰の草津、栗東にある小槻大社、神社の祭神の小槻の君を祖とするらしい。草津にもゆかりがあるという事でここも寄ってみた。以前おやじのたまり場でも来ました。

雄琴から堅田の中ほどにあるのが衣川。ここはかつて宿場町があったところ云うが、国道に付け替えられていて往時を偲ぶものがなく、そのうえ大型店舗が臨在していて車の往来が多いので不本意だが少し山側の道を歩くことにした。

JR湖西線と国道161号線に挟まれたこの道は、かつて江若鉄道の軌道であったところで風景は様変わりしているとは言え懐かしく感じた。

やがて東紡の研究所前まで来たのだが、時計を見ると14時半を少し回ったところだった。このまま堅田で打ち切るのか、それとももう一駅北側の小野駅まで行くのか、折角堅田まで来たのだから堅田の町を散策するのか3者択一を問うと堅田の町散策に決定した。次回のこともあるので、白髭大明神と彫られた道標と榎の木が残る一里塚を見て浮御堂へと向かった。

この一里塚は早くから知っていたのだが、この道を北にとってJR堅田駅前のロータリーの道が北国海道とは知らなかった。

堅田の街歩きは今年の5月、草津玉川公民館の自主サークル「歴史ウオーキング」の皆さんを案内さしてもらった。時間的にその時よりは短い距離だったが、浮御堂界隈と商店街を案内さしてもらった。5月のときの記事です。

商店街は寂れてしまって昔の賑わいが嘘のようです。S40年前半の頃の堅田の町を知っているものにとって、信じられない光景となってしまいました。堅田の町は北国海道とは少し離れています。次回は堅田から木戸までの目標です。

2011年05月23日

坂本の街歩きと坂本城跡

写真は松の馬道から壷笠山城を眺めたところです。壷笠山城に浅井

朝倉軍を山門が隠し持ったと言うことで、信長の焼き討ちが興った

と言われています。

しかしこの焼き討ちは、文献に数多く登場することになるのですが

、今のところ比叡山の何処を掘っても焼土は見つからないそうです。

近江歴史回廊大学の講義を受けに阪本へ行ってきました。午前の部

は木村至宏先生による講座で「光秀と阪本城」、そして午後の部は

大津歴史博物館吉水眞彦副館長の引率で、坂本の街並みと阪本

城跡を見てきました。

木村先生によると、過去に武将の人気度アンケートのようなものが

あって、明智光秀に投票されたのは極数票であったとか。

木村先生は信長より光秀のほうに憧れるとは言っておられましたが。

これは江戸時代の朱子学が及ぼした影響により、逆賊のイメージを

植えつけられたものであるとのことでした。

では実像はどうであったかと言うと、和歌、俳句、茶道に秀でていて

信長とは性格的にも合わなかったようです。

それでもって天正10年、本能寺の変が起こった2週間前に、信長か

ら家康の饗応役を命じられました。

なんで俺が家康の接待役をと、カチンときたのもうなづけます。

そのうえ信長から怒鳴られいたのでは、立つ瀬もないと言うものです

。さるうえはこの際「敵は本能寺にあり」。

午後から吉水先生の案内で、作り道から松の馬場を通って坂本城跡

まで歩きました。20年ほど前琵琶湖の異常渇水で坂本城跡の石垣

が現れ大騒ぎになりました。当時は歴史に関心がうすかったもので、

現地を訪れることはありませんでした。

山王祭で船渡御が行われる七本柳近くに、坂本城跡の石碑が建っ

ていますが城跡はあそこと少し離れていると聞いておりました。

国道161号線沿いにキーエンスという会社があります。坂本城の

本丸はこの会社がある附近ではないかと言うことでした。

まだ全て発掘調査が行われていないので、天守とかの位置は不明

であるが、おそらくこの会社附近が中心であったであろうとのことでし

た。

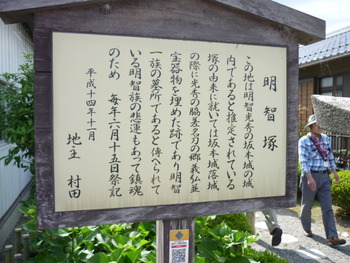

明智塚

本能寺の変のおり、坂本城を守っていたのは従兄弟の明智秀満。

秀満は安土城の接収に出かけたのだが、山崎での悲報を聞いて

坂本に引き返したのであるが、堀秀政軍に囲まれて万事休した。

そのおり金銀書画骨董の財宝は、掘秀政軍に引き渡したのである

が名刀郷義広だけは差し出すことが出来ずにここに埋めたとされて

います。

東南寺

天台座主はここで説法を行って認められない限り、座主にはなれな

いそうで戸津説法と言う。

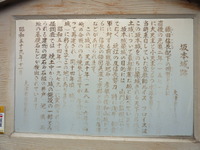

坂本城跡の石碑

享保19年(1734年)発行の近江輿地志略に、坂本城跡と紹介され

ておりそれに基づいて大正4年に坂本村にて建立されたもの。

京阪坂本駅近くの坂本公民館から歩いたのであったが、解散時刻

が16時となっていました。吉水先生は坂本城跡には何も残ってい

なくて、石垣でも見えるとよいのですがとのことでした。

遠いところから見えておられる方もいるようなので、15時ごろの解散

としますとのことであったが、何のことは無く結局予定通り16時の

解散となってしまいました。

それは当初からのコースから外れて、あちこちと先生に案内しても

らったからです。

大津歴史博物館におられるようですが、非常に気さくな方で歩きな

がらみなさんの質問に丁寧に答えられていて好感が持てました。

先生は坂本城の遺跡発掘に、直接携わっておられたようで貴重な

体験を聞くことができました。

先生に頂いた資料にエッと思う地図がありました。それは江若鉄道

のの路線が書かれていたもので、解散場所となった下坂本支所

近くに駅が書かれています。

駅の名前は叡山駅です。うれしくなりました。