2007年06月20日

今朝のズッキーニ

ズッキーニはかなり大きくなります今で、径50センチ位でしょうか。

かなり場所をとります、もう少し小さければよいのですが。

今日朝花が咲いていました。確かにかぼちゃの花とよく似ている。

雌花の元にズッキーニが見えます、このままでは腐ってしまいます。

交配をしました。

受粉完了上手くいったようです、明日にでもなれば食べ頃になるはずです。

一晩でずいぶん大きくなります。

2007年06月19日

高島の街を歩きました。

乙女ヶ池。

ここも昔は内湖でありました。大溝城はこの池を外堀としていました。

大溝城跡。

築城は織田信長の甥の織田信澄です。

近江を征するものは天下を征する、信長は安土に城を築き長浜に秀吉を、坂本に光秀を配しここ大溝城自分の身内を置いたのは、近江を環状的に統治するためでしょうね。

大溝城跡は石垣も残っていました。乙女ヶ池も当時はもっと大きかったであろうし、この石垣近くまで入り江だったのでしょうね。

大溝城は本能寺で信長が倒れたあと信澄は大阪城にて丹羽長秀に殺害されました。その後城主は度々と入れ替わり伊賀上野より分部光信が1591年に入城されました。

近藤重蔵謫居(たっきょ)跡

「たっきょとは、罪を得て遠いところに流されることです」

北方探検家近藤重蔵は近江の生まれではありません、江戸の出身ですしかしここで暮らすことになりました。

それは、長男の富蔵が江戸の本宅にて隣人と土地の境界のことで争いとなり、四人を殺傷するという事件をおこしてしまいました。重蔵は其の件で親として監督不行届ということで、分部藩預かりの身となりこの謫居跡で牢獄生活を強いられる破目になりました。

近藤重蔵の墓がある瑞雪禅院

明治に入り亡くなったあとではあるが赦免され、M44年北方探検の功績により正五位が贈られています。

大溝藩として唯一残る惣門。

分部家12代が眠る円光禅寺内の墓所

近藤重蔵の墓所もここから目と鼻の先です。

2007年06月18日

堅田の街を歩きました。

土曜日のことですが、近江歴史回廊大學で湖西湖辺の道現地研修ということで、堅田と高島の町並みを散策してきました。

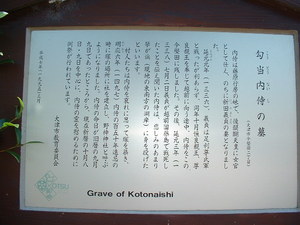

土曜日のことですが、近江歴史回廊大學で湖西湖辺の道現地研修ということで、堅田と高島の町並みを散策してきました。ここ野神神社には勾當内侍の御廟があります、勾當内侍とは宮中内侍局あったものであり女官の地位では上位職でありました。後醍醐天皇に仕えた忠臣新田義貞の妻で、義貞が足利尊氏にやぶれ越前に奔走する際勾當内侍は当地に取り残されてしまい、上京を待ったが義貞は藤島の戦いで戦死した。この悲報を聞きつけた勾當内侍は、気が狂い琴が浜(野上神社の東側の浜辺)で入水自殺したのである。この神社の奥に塚がありました。

堅田は内湖が入り江が入り組んでいました。今も僅かですか残っていました、また町中をあるいてみると虫篭窓がついた古い民家もありました。

出島灯台、湖にある灯台は全国的にも珍しいものです。

居初家は古くは豪族であり後湖上交通、漁業の特権を与えられていました。茶室から見る庭園は琵琶湖を借景にさつきの花がなんとも綺麗でした。

一休和尚ゆかりの祥瑞寺(臨済宗)

一休和尚はここに23才から10年間修業されました。

光徳寺の源兵衛の首の話

堅田の漁師源兵衛は、浄土真宗中興の祖蓮如が法難を受け三井寺に預けた宗祖親鸞の御真影を取り戻すため、自らの首を差し出しました。今もここに首があるそうです

2007年06月16日

近江歴史回廊大学一日研修

今日は早朝より近江歴史回廊大學一日研修に行ってきました。

今日のテーマは゛北国海道拠点の町を訪ねる゛講師は旅行作家の西本椰枝先生でした。先生はわざわざ西宮からかけつけてくださいました。有難うございました。

午前中は堅田の町を午後は高島の町を散策しました。

とりあえず今日は天然図画亭庭園からです。あと堅田と高島後日記事にします。

2007年06月13日

枇杷の話

我が家に樹齢20数年になる枇杷の木がある、木を植えた覚えはまったくないひとり生えであり、放任状態。しかし毎年実を付けてくれる、市販のものにくらべると半分ほどの大きさ、しかしみずみずしさと甘さはひけをとらない。いやーそれ以上かも以前聞いたところによると、イチヂクもそうだがビワは日持ちが悪く、店頭に並ぶ頃には本来の味が抜けてしまうそうである。

あの大きいなビワは自家栽培では出来ない、摘果と肥料と愛情がなければ出来ない、昔に比べて輸送方法は格段に進歩していると思われるのだが?

生産農家が愛情こめてつくられた農産物、流通にもう一工夫できないものだろうか。