2007年07月29日

どうやら結実

かぼちゃが結実したもようです。

でもこのかぼちゃつるの先になったものです。鹿ケ谷は今の時期に受粉したものは、本来の形になりません。難しいかぼちゃですね。

この時期に受粉した鹿ケ谷は

まず形がくずれる

日本かぼちゃ特有のひだひだが出ない

と言うことで形はくずれていませんが、このかぼちゃの特徴のでこぼこが消えてしまいました。

2007年07月29日

鹿ケ谷の収穫

とりあえず鹿ケ谷かぼちゃ一個できました。

下のところすこし色が変色していてくさっているように見えますが、最初からそのままにしておおいたから日陰になったのでしょう。藁をしくなり少し向きを変えてやるべきでした。

2007年07月28日

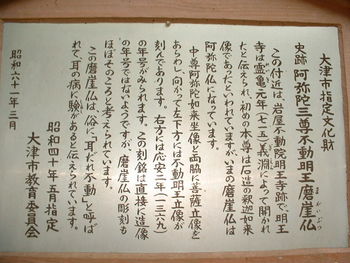

富川不動磨崖仏

今日大津市の大石富川にある富川不動磨崖仏を参ってきました。

巨岩に中央に阿弥陀仏左右の脇侍には観音と勢至菩薩が彫られており、左下には不動明王が阿弥陀仏わ見るかのごとく彫られています。

この磨崖仏の近くに715年に岩屋不動院明王堂を義淵によって開山とあります。義淵は東大寺大僧正良弁の師匠だったはずです。石山寺を開いたのは良弁ですからこの明王堂まだ古いということになるわけですね。

中央にこの阿弥陀如来が彫りこまれています。右側に岩の亀裂があり右耳から右の肩付近は雨が浸み込んでいくのかやや赤く変色しており、つねに耳から耳垂れをだしているように見えるところから

ここの磨崖仏には「耳だれ不動」の呼び名があります。

岩の向かって右には観音菩薩が。

左側には勢至菩薩が彫りこまれています。

不動明王が線刻されていますが、少し摩滅していて全体像がよくわかりませんでした。しかし刀剣ははっきりとみてとれお不動さんとわかりました。

五輪塔に何か書いていましたが判読不明でした。右側の写真の中程の岩肌には応安2年(1369年)

と刻銘がありますが、この像が彫られたときではなく後ほど刻銘されたものだそうです。磨崖仏は鎌倉後期の作だそうです。

錐が大量に奉納されていました、これはこの磨崖仏前述の通り耳の病気にご利益があるそうで、耳の病気の人はこの磨崖仏を拝みそなえてある錐をもちかえり、耳を突くまねをして全快になれば新しい錐をもってお礼参りに来るのそうであります。

この山中にとてつもなく大きな磨崖仏を初めてみて、おどろきました。今日は不動さんの日だそうで何組か山中にはいってこられました。私も時間十分にかけてお参りしてきました。

2007年07月27日

受粉させましたが

先日ですが受粉させました。

まだ花弁も残っていますこの鹿ケ谷かぼちゃですが、写真をみると上手く受粉が成功したかと思うのですが、

まだ花弁も残っていますこの鹿ケ谷かぼちゃですが、写真をみると上手く受粉が成功したかと思うのですが、 かなり大きくなっても黒くなって腐ってしまいます。

かなり大きくなっても黒くなって腐ってしまいます。 失敗か成功かわかりませんがこの鹿ケ谷追々記事にします。できれば大きく育ってほしいです。

失敗か成功かわかりませんがこの鹿ケ谷追々記事にします。できれば大きく育ってほしいです。

2007年07月26日

隼人瓜が伸びてきました

隼人瓜のつるが伸びてきました。

棚をつくるのが少し手間ですがなんとかやっています。放任というか畑に這わしておいても出来るそうです、雨の跳ね上がりで瓜に土がつくかと思い棚栽培にしています。

夏の間に多くのつるを伸ばさないと秋の収穫時減収となります。