2013年05月17日

デコポンの花が咲いた

もう10年ほど経つであろうか。デコポンの苗を畑のほうに植えておいた。まあ~最低5年ぐらいは花は咲かないだろうと考えて、一応気長には待っていた。ところが5年どころか7年経っても8年経っても、花が咲く気配は感じられなく、ひょっとしてこの木にはもういつまで待っても花はつかないのではと思うようになっていた。

今年もまた一向に花が咲くそぶりも感じられないので、もう諦めて切り倒してしまおうかと思っていた矢先、昨日視線をあげてみるとなんと花が咲いているではないか。へぇーようやく咲いてくれた。

このデコポンであるが種苗登録はされていないのだが、登録商標がされているとかで何ともややこしい柑橘なんだそうだ。暖地でないと本当のデコポンではなく、酸っぱいものしか出来ないそうだ。糖度検査が行われて検査に通ったものだけがデコポンで市場に出せるみたい。では基準以下のものはと言うと、品種名の不知火となってしまう何とも複雑な蜜柑なんだそうだ。

デコポンは早々に諦めているので、不知火でよいから何とか数個、結実してくれないだろうか。

2013年05月15日

太湖汽船の乗船場

前回からの続きです。

画像の場所は元志那港があった場所です。琵琶湖総合開発が始まったのは昭和47年らしいですが、昭和55年頃はまだこの辺りは入江になっていて内湖が広まっていました。湖岸には柳が植わっていて内湖にはヨシが生えていました。最もびわ湖らしい風景で、好きな場所だったのですが今は湖岸道路が出来て面影はなくなりました。

前回でも書きましたが、歩き仲間の方が昭和の写真集を持ってこられていて、2枚この場所が紹介されています。一枚は昭和の初めの頃で、太湖汽船から乗客が降りたところの写真です。かなり大きな船が写っていて女性は着物姿で子供の姿が写っています。おそらく穴村のもんやさんへ行かれる時の写真でしょうね。

もう一枚は昭和40年初期の頃と説明してあります。

この建物の持ち主さんが隣の畑で仕事をされていて、私たちが歩いて行くのを不思議そうな顔をしてみておられ、近くまで行くと「まあー、吉祥さんやか、また何でこんなとこに」と。赫々然々で歩いているんやと云うと、良い天気やしそれは良いわと。この建物は早くからもう無住なのですが、ここが太湖汽船の志那中港の乗船場だったとこです。

私は建物内部は何度も入っていて知っていたのですが、同行者の方は知らないので開けてもらって中を見せてもらいました。以前弟さんからも聞いたのですが、もう昔のものは何も残っていません。何でも琵琶湖博物館に全て寄付したのだそうです。運賃表なんかもあったらしいのですが。

「ここでこう切符を売っていて、こちらが当時は待合室。ぐるぐる回す電話があって、ここは常盤局の5番」これだけ聞いただけで往時の賑やかなことが浮んできます。

もう何十年も閉めたままなのでもう取り壊さないといけないやろうねとの事でした。詳しくは知らないのですが、太湖汽船の乗船場が現存していてるのは、もしかしたらここだけかも知れませんね。

このあと志那の蓮海寺に向けて歩いたのですが、昔入江になっていたところは綺麗に整備されていて、釣りファンが釣り糸を下げていました。鮒を狙っているのだとか云っておられましたが。

連歌師の山崎宗鑑はここ志那の出身だとか。

ここ蓮海寺には明治期に国宝に指定された地蔵菩薩像が安置されています。山崎宗鑑の句碑を見ていたら、運よくお婆さん二人がお堂から出てこられました。だめもとで一緒にお参りされてもらえないかと訊ねたらいいですよとのこと。

私は以前一度よく似たことで拝観したのですが、同行者は皆始めてみるとのことで喜んでいました。

このあとは重文指定の志那神社と、境内にある藤、鎌倉時代の作という石塔を見学。帰宅予定時間をオーバーしそうな為、三大神社の藤見学は外しました。下笠にある横井金谷翁のお墓を訪ねて総合体育館に無事到着。万歩計では2万5000歩だったらしい。乗船場の地図を載せておきます。

2013年05月12日

藤は三大神社だけにあらず

前回からの続きです。

今年の芦浦観音寺の春の一般公開は、本堂の落慶法要があったため5月5日の一日のみでした。本堂も新築されて天候もよかったので、境内は大勢の見学者で大賑わいでした。6日も祭日だったのですからもう一日何とかならなかったのでしょうか。特に今年は今まで見ることできなかった秘仏の十一面観音が、初公開とかで期待して来られた方も多かったと思います。

初めてここを訪れた時は庭木は乱れているは、草はボウボウで正直これが噂に聞く近江正倉院かと思いました。その後レイカ大學の園芸科を卒業された方達が、庭の手入れと雑草の除去をやっておられるそうで随分見栄えもよくなりました。これまで春と秋の公開に合わせて、何度か来たのですが来る度に庭が綺麗になってきたと思います。

あまりの見物客の多いのと時間の都合もあって早々に観音寺はあとにしました。次の目的地は花摘寺跡です。花摘寺は白鳳時代の寺院跡で正式名ではないようです。なんでも地元の方が花摘寺と伝承されてきて、そのまま花摘寺と呼んでいるそうです。場所は下物町という在所にあって、そこの天満宮には今も礎石と塔芯楚に露盤が残されています。

写真の下部に手水鉢が写っていますが、この手水鉢は塔芯楚を刳り貫いて再用したものなんだそうです。それとその後ろ側に穴のあいた巨石があるが五重塔の露盤なんだそうです。この露盤ですがよくわからないのですが、五重塔の最上部の屋根に乗せて法輪を通したものだと、ネットでみましたがそうですかね。

そのことを皆さんに云うと、じゃあ~どうやってこの巨石を屋根の上まで運んだのかと、質問の集中砲火であえなくギブアップ。果たして本当のところこの石の使い道はなんですかね。

常盤地区には藤が植わっている神社が三社あります。写真の総社神社に志那神社、そして最も有名かも知れない三大神社。平安時代に編纂された延喜式には栗太郡には8社が載せられています。その一つに意布伎神社とありますが、いぶき神社は市内には現在存在しません。それでこの総社神社がこの意布伎神社ではないかと云われているようですが、志那神社も式内社と名乗っているようで果たしてどちらなんでしょうか。

このあと草津の昭和写真集に載っている志那港跡に行きました。

2013年05月11日

穴村から長束へ

前回からの続きです。

老杉神社から次の目的地の穴村の墨灸へとむかいました。農道を横切って葉山川を渡ることにしました。特別参加の方が、こういう道は地元のしか絶対に分からんへんからねーと。確かに知っている者にとっては何んでもない道なのだが、初めてこの辺りを歩く人にとっては何処に行き着くやら謎の世界かも知れません。

北大萱という町内に入って一応宝光寺の方に行くことにしました。藤で有名な三大神社の東の方角にあたります。このお堂には素晴らしい仏像があると聞くのですが、残念なことに秘仏とかでいつも扉は閉まったままです。ネットで調べてみてもここの仏像だけは画像が出てきませんので、まだ一度も開帳はしていないのかも知れないです。見せないといわれると見たくなると云うのが人情なのですが。

写真の奥にあるのが、今は診療所となっているが穴村のもんやさん。診療所の前にはだんごで有名な玉栄堂さんが、今も営業を続けておられるみたい。昭和の中頃まではこの通り界隈は大勢の人で大層賑わっていたみたい。旅館まであったと以前地元の方に聞いたことがあります。

この穴村にある鎮守の社は安羅神社。なんでも日本書紀によると新羅の国の皇子様が、陶工、医術、機織、製鉄などの技術者を携えて、瀬戸内海から淀川を跨いで近江の国に入ったと云う。この穴村で医術を残して竜王の鏡に赴いただとか。

皇子様は天日槍と言ってこの安羅神社と竜王にある鏡神社の祭神となっているそうです。

ところでここの神社の鳥居の立派なことこの上なしです。神額は満州国の総務長官であった駒井徳三氏による揮毫のもので、鳥居を裏に廻ると寄贈者はこの徳三氏と、兄弟なのかもう一人の駒井の名前が見えます。

そしてもう一方の柱の方を見てみると、西江?木戸石孫と読めます。びわ湖バレイの大津よりに八屋戸という集落があり、そこには以前石屋さんが何軒かありました。良質の花崗岩が産出したようですが、近年石が採れなくなったのか石屋さんも減ったらしい。でこの鳥居は西江州の木戸村の石孫さんでもって、製作されたものではないかと私は推測するのですが。だとしたらこのとてつもない大きな鳥居を、対岸の志賀町からどうやってここまで運んだのでしょうか。

安羅神社から印岐志呂神社へと道案内をしました。この印岐志呂は元県社なのですが拝殿と本殿の立派なこと。市の指定文化財止まりなのですが、これは度々の戦火で焼け落ちて、今の建物は明治初期の建築物なのだそうです。建物だけをみるのなら市内随一ではないかといつも思っています。

ここから長束町の春日神社に寄って、長束正家の蔵があったと私が勝手に想像している場所を案内して、近くの公園で昼をとることにしました。

一段落してお茶を飲み干すと同行者の一人が、昭和の草津写真集なるものをリュックから差し出しました。この本知っているわ。図書館でみたが滅茶苦茶高いでと言うと、9500円で買ったのだとか。そしてこんな港があったのですかと聞いた。写真見てみると太湖汽船と着物姿の多くの乗客が写っているではないか。お~これは志那の港ではないか。このあと行きましょう行きましょう。

2013年05月08日

とりあえず老杉神社から

5日に芦浦観音寺が一般公開されるとのことで、それに合わせて市内在住の皆さんと一日ウォークを楽しんできました。市内のそして近くに住んでいると云いながら、意外にも近くのことをあまり知らないとかで私が案内をかって出ました。

当日下笠町にある弾正公園に集まって、そこから前回のブログ記事で紹介したところを巡り歩きました。天候もよくて大津から特別参加していただいた方もいて有意義なウォークとなりました。

道中で思わない方に出合ったり、思いもよらない所を見せてもらったりで帰宅は予定時間をオーバーしてしまいました。訪れたところは、過去にいずれも当ブログで紹介した所なので、今回は神社等の由緒とかは省略して違った視点から書いてみます。

弾正公園から北に歩いて15分ほどの所に老杉神社があります。ここは元郷社で本殿は重文の指定を受けています。境内に8社ほどの摂社が祀られています。

ここのサンヤレ踊りは国の無形文化財の指定を受けて有名です。3日に祭礼があって毎年踊りか奉納されています。下笠町には現在九つの町内会がありますが、この行政上の町内とは別に8つの座があります。私はこの座には入っていないので詳しいことは知らないのですが、この座ではオコナイであるところのエトエトと言う行事があるそうです。

八つの座にはそれぞれ村の名前がついてあって、細男、獅子の村とかがあるようです。祭りにはこのエトエトの座も関係するようで、祭りが近づくと時々そこの家は何処の村えとか聞いたりします。行政上の町内はお隣さんとは同じ町内なのですが、オコナイでの所属村は隣近所でも違うのがおもしろいですね。

先ほど境内に8社ほど境内に祠があると云いましたが、この8社のうち5社はエトエトの村の社なんだそうです。あとの3社のエトエトの村の社は本殿の中にあると最近知りました。お正月に初詣で参るときは、最初に本殿を参ってその後自分の村の社を参るのが決まりだとか。

エトエトは8つの座が持ちまわりで、その一年のオコナイを務めあげるそうで、その座の最長老の人が神主となって崇められるのだそうです。この最長老の人の事をオトナと呼ぶそうで、長寿社会となった現代では90才台にならないとなれないらしいです。少しは簡素化されたとは聞きますが、オトナとなった当家は大変らしいですよ。

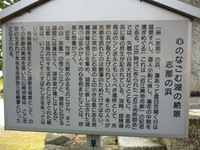

由緒書きにも紹介されていますが、ここの本殿にある蟇股は確かに優美です。ブログを始めた頃、県内の寺社の蟇股の写真を撮ろうと思ったのですが、これだけの蟇股はあまりなくて写真集は断念しました。彫刻といい煌びやかな彩色と云い素人評論家ながら素晴らしいものだと思っています。

老杉神社のあとは穴村のもんやさんと安羅神社を参りました。穴村については次回にて紹介します。

当日下笠町にある弾正公園に集まって、そこから前回のブログ記事で紹介したところを巡り歩きました。天候もよくて大津から特別参加していただいた方もいて有意義なウォークとなりました。

道中で思わない方に出合ったり、思いもよらない所を見せてもらったりで帰宅は予定時間をオーバーしてしまいました。訪れたところは、過去にいずれも当ブログで紹介した所なので、今回は神社等の由緒とかは省略して違った視点から書いてみます。

弾正公園から北に歩いて15分ほどの所に老杉神社があります。ここは元郷社で本殿は重文の指定を受けています。境内に8社ほどの摂社が祀られています。

ここのサンヤレ踊りは国の無形文化財の指定を受けて有名です。3日に祭礼があって毎年踊りか奉納されています。下笠町には現在九つの町内会がありますが、この行政上の町内とは別に8つの座があります。私はこの座には入っていないので詳しいことは知らないのですが、この座ではオコナイであるところのエトエトと言う行事があるそうです。

八つの座にはそれぞれ村の名前がついてあって、細男、獅子の村とかがあるようです。祭りにはこのエトエトの座も関係するようで、祭りが近づくと時々そこの家は何処の村えとか聞いたりします。行政上の町内はお隣さんとは同じ町内なのですが、オコナイでの所属村は隣近所でも違うのがおもしろいですね。

先ほど境内に8社ほど境内に祠があると云いましたが、この8社のうち5社はエトエトの村の社なんだそうです。あとの3社のエトエトの村の社は本殿の中にあると最近知りました。お正月に初詣で参るときは、最初に本殿を参ってその後自分の村の社を参るのが決まりだとか。

エトエトは8つの座が持ちまわりで、その一年のオコナイを務めあげるそうで、その座の最長老の人が神主となって崇められるのだそうです。この最長老の人の事をオトナと呼ぶそうで、長寿社会となった現代では90才台にならないとなれないらしいです。少しは簡素化されたとは聞きますが、オトナとなった当家は大変らしいですよ。

由緒書きにも紹介されていますが、ここの本殿にある蟇股は確かに優美です。ブログを始めた頃、県内の寺社の蟇股の写真を撮ろうと思ったのですが、これだけの蟇股はあまりなくて写真集は断念しました。彫刻といい煌びやかな彩色と云い素人評論家ながら素晴らしいものだと思っています。

老杉神社のあとは穴村のもんやさんと安羅神社を参りました。穴村については次回にて紹介します。